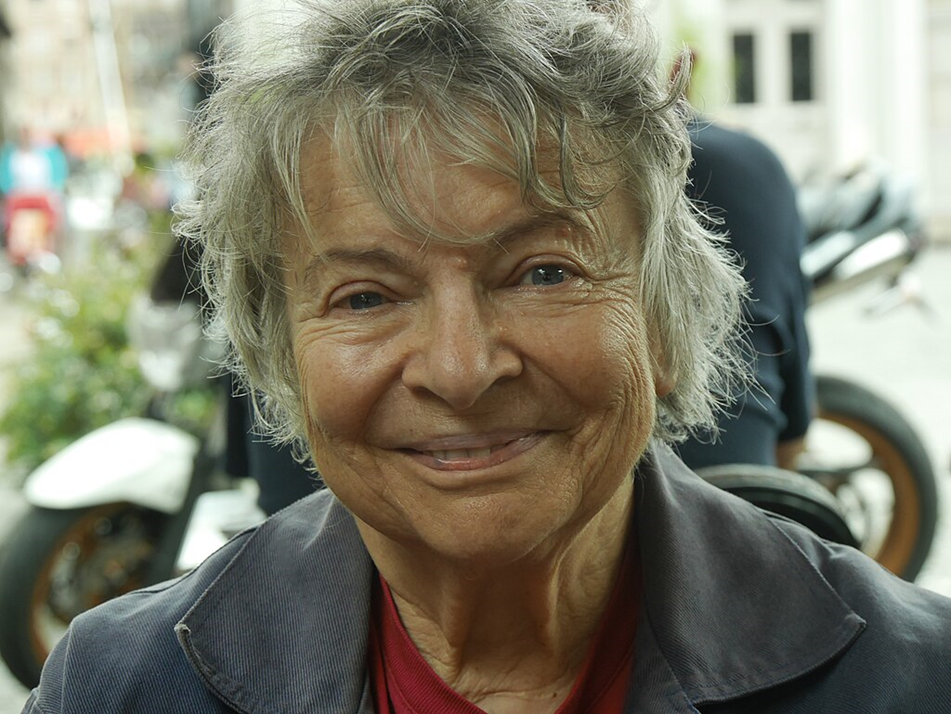

Figure majeure du polar français, Dominique Manotti mène depuis plus de trente ans une œuvre à la croisée de l’enquête sociale, de l’analyse politique et de la mémoire historique.

Dans ses romans, l’intrigue criminelle n’est jamais un simple divertissement, mais le révélateur d’un monde en crise : violence d’État, dérives économiques, silences coloniaux, impunités blanches.

Ancienne historienne, nourrie par les grandes voix du noir américain et hantée par le spectre des luttes étouffées, Manotti explore les zones d’ombre de la société avec une rigueur implacable.

Dans cet entretien, elle revient sur les raisons de son engagement, sur les rapports entre roman noir et roman « blanc », sur le silence persistant autour de la guerre d’Algérie, et sur les potentialités politiques – mais aussi les limites – du polar. Avec une conviction : écrire, c’est écouter, comprendre, mais surtout ne jamais rester neutre.

- Votre œuvre s’inscrit dans un polar très politique, souvent ancré dans les réalités sociales et historiques. Que permet, selon vous, le roman noir que ne permet pas le roman « littéraire » classique ?

Dominique Manotti : Je ne sais pas s’il existe un « domaine » du roman noir qui serait interdit à la littérature blanche. Il me semble qu’il y a plutôt un courant littéraire apparu aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, dans un contexte de grandes tensions sociales, de corruption politique, d’explosion des mafias et de crise économique. Tout un groupe de romanciers dits « noirs » (l’équipe de Black Mask[1]) entreprend alors de raconter ce monde, souvent avec un immense talent. J’ai beaucoup lu leur littérature. Je l’ai aimée, elle m’a influencée. Et je ne suis pas la seule.

Aujourd’hui, je considère que le roman noir est un roman qui raconte les hommes et les femmes en société, leurs conflits et le brouillage des lignes entre le monde « légal » et le monde criminel. C’est un pan essentiel de nos sociétés contemporaines, mais pas forcément interdit à la littérature « blanche », même si celle-ci s’intéresse sans doute davantage aux rapports entre individus qu’aux tensions entre groupes sociaux.

- Le polar est souvent vu comme un genre populaire, mais chez vous, il devient un instrument de lucidité politique. Est-ce une forme de contre-pouvoir narratif ?

Moi aussi, comme les grands ancêtres, quand j’écris des « romans noirs », je cherche à comprendre le monde dans lequel je vis. Ces moments où l’argent « noir » et l’argent « propre » se rencontrent et collaborent. Blanchiment, évasion, chantage, corruption, meurtres, me semblent être des « lieux d’observation » exceptionnels, le moment d’écouter les acteurs, de les faire parler, de les comprendre et de comprendre ce que sont nos sociétés.

Une réminiscence de Balzac : « À l’origine de toute nouvelle grande fortune, il y a un grand crime. » Vous voyez, le « noir » n’est pas le monopole d’un genre littéraire.

- Pourquoi, à votre avis, la colonisation – notamment en Algérie – reste-t-elle un non-dit aussi tenace dans la fiction française contemporaine ?

La colonisation en Algérie, et plus largement dans l’ensemble de l’empire, a été longtemps absente de la littérature noire française, et présente sous une forme aimablement « folklorique » dans la littérature blanche.

Mais elle n’a pas été absente que dans la littérature. Les recherches historiques elles-mêmes ont été tardives, comme l’enseignement sur la période coloniale dans les lycées. Cela a commencé à changer depuis quelques années : les recherches se sont développées, des écrivains ont publié — Daeninckx dès les années 1980, Paulin aujourd’hui, et d’autres.

Comment expliquer ces années de silence ? La censure était très lourde pendant la guerre, mais c’est une explication insuffisante. Les historiens ont montré que les conscrits, dans leurs lettres à leur famille, ne parlaient pas de « leur guerre », et qu’ils n’en parleront pas davantage à leur retour.

Toutes les instances politiques se sont tues, aucune ne s’est battue pour l’indépendance de l’Algérie. Tout au plus parlaient-elles de « paix en Algérie ». Comment ? Par quel processus ? Silence.

Je pense qu’un autre fait a lourdement pesé. Même si l’on n’en parlait pas, tous ceux qui s’étaient approchés de près ou de loin de la guerre savaient que nous menions une guerre très « sale » : massacres, tortures systématiques, disparitions, déplacements de populations…

La façon dont nous menions cette guerre coloniale entrait en contradiction avec notre discours fondateur sur « nos valeurs » : droits de l’homme, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, universalisme républicain, etc.

Donc, on tait la réalité pour sauver le discours sur les valeurs — pratique française très courante.

Ce silence a évidemment eu des conséquences profondes. La classe politique française n’a pas compris le tournant que représente la fin des empires coloniaux, ne l’a donc pas géré, et a assisté impuissante à un naufrage qu’elle persiste à ne pas comprendre. Une anecdote hélas significative : en 2005, l’Assemblée Nationale vote à une très confortable majorité un texte de loi[2] qui prévoit une réécriture des manuels scolaires pour y inscrire noir sur blanc « les bienfaits de la colonisation ». Non appliqué. Mais si parlant.

- Comment intégrer le passé colonial dans le polar sans tomber dans la reconstitution historique ou la didactique ? Est-ce une question de personnages ? de silences ?

C’est vrai qu’il faut éviter la reconstitution historique et la didactique. C’est difficile quand on aborde un sujet vaste et mal connu des lecteurs. Un roman n’est pas un livre d’histoire, et la didactique est un somnifère. Il n’y a pas de règle.

Pour ma part, j’ai souvent choisi de m’appuyer sur un fait divers précis, que je sentais au cœur des contradictions et des affrontements de la société que je voulais raconter. Je plonge dans ce fait minuscule, je le respecte, je ne le trafique pas, mais j’invente les personnages.

Je m’en sers pour faire vivre les situations sous des angles multiples. Si le fait divers est bien choisi, le lecteur se trouve au cœur d’une société concrète en ébullition. Dans Marseille 73[3] je n’ai pas cherché à raconter le fonctionnement de la police marseillaise dans sa riche histoire, mais à montrer, en action, le silence complice de toute une société telle qu’elle a existé à cet instant précis.

- Dans une époque saturée de récits dominants, comment faire exister des voix dissidentes ou marginalisées dans la fiction noire ?

Oui, notre époque est saturée de récits dominants. Mais ce qui me frappe, c’est que la parole contestataire, la culture contestataire dans son ensemble, sont peu présentes dans la société. Signe grave de notre faiblesse. Ce n’était pas le cas dans les années 1950-1960.

- Peut-on écrire un roman noir sans espoir, sans résolution, simplement comme lieu de colère ou de mémoire ? Est-ce cela, aussi, votre démarche ?

Oui, évidemment : lieux de colère et de mémoire. Aucun de mes romans ne se termine par une « résolution » ou un « espoir ». Suis-je condamnée à ne jamais être neutre ? Certainement, dans mon écriture comme dans ma vie.

La neutralité ne me semble pas être une vertu. Ce qui est indispensable, pour un écrivain, c’est la capacité d’écouter, d’être attentif à tout ce que disent et font ses personnages, s’interdire de les caricaturer, chercher à les comprendre plutôt que de les juger.

Pas de schématisme préfabriqué : plonger dans la complexité et prendre parti, tout en gardant le rôle de l’écrivain — un démiurge, pas un acteur.

- L’écrivain de polar engagé est-il condamné à ne jamais être neutre ? Avez-vous déjà censuré ou atténué une idée par souci éditorial ou politique ?

Non, je n’ai jamais censuré. Mais je n’ai guère de mérite : on ne me l’a jamais demandé. Dans un contexte de censure violente et de répression, c’est une autre histoire.

- Enfin, que diriez-vous à un jeune auteur qui veut écrire un polar politique dans un contexte de censure ou de répression ?

Je n’aurais à dire à un jeune auteur, dans un contexte de répression, qu’un seul mot : bon courage !

[1] Lancé en 1920 par le journaliste H. L. Mencken et le critique littéraire George Jean Nathan, Black Mask est un pulp magazine emblématique qui a marqué l’histoire du roman noir américain.

[2] La loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

[3] Dans ce roman noir percutant, Dominique Manotti revient sur une page sombre de l’histoire française : les violences racistes à Marseille en 1973, marquées par une vague d’agressions et de meurtres visant les immigrés algériens. En suivant le commissaire Daquin, confronté au silence des autorités et au racisme institutionnel, l’autrice mêle rigueur historique et tension policière.