La bande dessinée, loin d’être un simple divertissement, émerge comme un outil puissant pour la mémoire, l’enquête et la résistance. Elle offre une profondeur et une réflexion que les actualités, souvent temporaires et superficielles, ne peuvent égaler. En prenant le temps de développer ses récits, elle devient un écho poignant des souffrances et des luttes en Palestine, un territoire marqué par plus de 75 ans d’exils et d’injustices. A travers ses cases et ses bulles, elle préserve les histoires et les voix de ceux qui pourraient sinon sombrer dans l’oubli.

La bande dessinée comme caméra engagée : l’exemple Joe Sacco

La transformation majeure dans le journalisme graphique se produit dans les années 1990, grâce à un auteur qui redéfinit ce genre : Joe Sacco. Son œuvre « Palestine » (1996), publiée par Fantagraphics et ensuite en France par Vertige Graphic, est le fruit d’un séjour de deux mois dans les Territoires occupés. Sacco met en lumière ceux que l’histoire officielle néglige souvent : réfugiés, mères, anciens détenus et enfants. Contrairement à l’approche souvent distante des journalistes occidentaux, Sacco se représente lui-même, révélant ses propres malaises, étrangetés et limites. Il ne prétend pas « parler pour » les Palestiniens, mais cherche plutôt à les écouter avec attention.

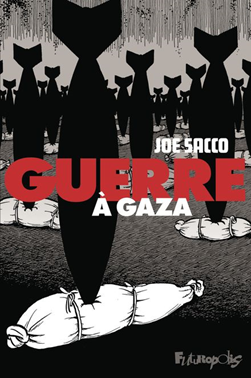

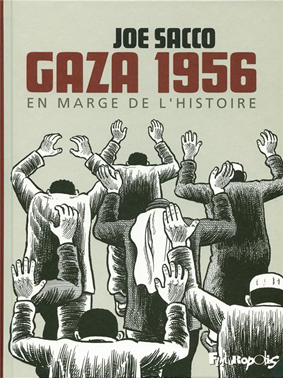

Parmi ses œuvres les plus notables, « Gaza 1956 » (2009) se distingue. Ce récit graphique approfondit l’enquête sur un massacre perpétré par l’armée israélienne à Khan Younès, longtemps ignoré par les chercheurs. Sacco, tel un documentariste, interroge les témoins, recoupe les récits et confronte les souvenirs personnels aux archives historiques. En utilisant la bande dessinée, il offre une perspective unique où le dessin redonne vie aux disparus et rend visibles les invisibles. Comme le mentionne l’historienne Hillary Chute, Sacco ne se contente pas de dessiner l’histoire, il en saisit l’esprit.

Une scène palestinienne discrète mais vivante

Où se cachent donc les dessinateurs et dessinatrices palestiniens ? Souvent marginalisés dans le monde de l’édition, ces artistes existent bel et bien et leur travail est d’une richesse exceptionnelle.

Mohammad Sabaaneh, caricaturiste de renom, partage régulièrement ses œuvres frappantes dans la presse arabe et sur les réseaux sociaux. Son recueil « White and Black » (2017) présente une vision sobre mais incisive de la vie sous l’occupation, capturant des moments quotidiens avec une grande clarté.

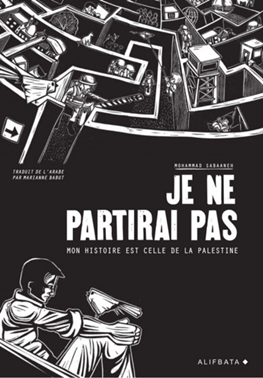

Avec « Je ne partirai pas. Mon histoire est celle de la Palestine » (2023), Mohammad Sabaaneh nous offre bien plus qu’un témoignage. Il livre une œuvre totale, à la croisée de l’art, de la politique et de la poésie. À travers le regard d’un détenu anonyme, il redonne chair aux invisibles, il rend hommage aux résistances quotidiennes, il transforme le dessin en arme douce contre l’oubli.

À une époque où les récits dominants cherchent à redéfinir l’histoire palestinienne, cette bande dessinée se dresse comme un rempart graphique contre le silence, un cri grave et juste : nous sommes là, nous n’oublions pas, nous ne partirons pas.

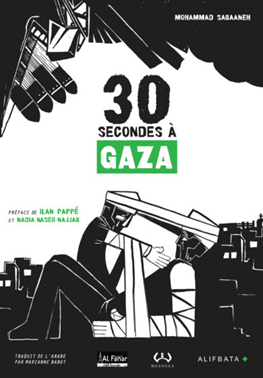

« 30 secondes à Gaza » (2024), n’est pas un livre de dessins comme les autres. Il s’inscrit dans une histoire de la lutte palestinienne par l’art, où chaque image devient un acte politique. Face à l’accélération des flux et à l’amnésie imposée, le livre impose la lenteur de la lecture, la force du regard posé. Il nous invite à contempler l’irreprésentable, à écouter les silences qu’aucun algorithme ne saura détecter.

En refusant que les images de Gaza soient enterrées sous les filtres de l’indifférence ou de la censure, Mohammad Sabaaneh accomplit ici un geste fondamental : il dessine pour qu’on n’oublie pas.

Khalil Abu Arafeh, un vétéran de la caricature politique, continue de représenter la Palestine avec son humour noir. Ses dessins critiquent non seulement l’occupation, mais aussi les compromissions internes, fournissant une analyse aiguisée de la situation actuelle.

Ces artistes, cherchant souvent des plateformes, diffusent principalement leurs œuvres sur Instagram ou dans des revues indépendantes, faute de soutien des maisons d’édition occidentales. En 2023, l’exposition « Cartooning for Peace » à Paris a mis en lumière cette scène artistique vibrante, rassemblant des œuvres du monde entier sous le thème de la solidarité par le dessin. Cette exposition a célébré la créativité des artistes palestiniens et a souligné l’importance de la bande dessinée et de l’illustration comme outils de résistance et de dialogue interculturel.

La BD comme territoire politique

Dans le monde de la bande dessinée, la Palestine va bien au-delà d’un simple cadre ou d’un sujet parmi d’autres. Elle devient un véritable champ de bataille politique pour le contrôle des récits. En réponse à l’effacement systématique, la BD devient une archive vivante. Contre la propagande omniprésente, elle dévoile l’intimité des vies affectées. Contre la brutalité, elle restaure une humanité oubliée.

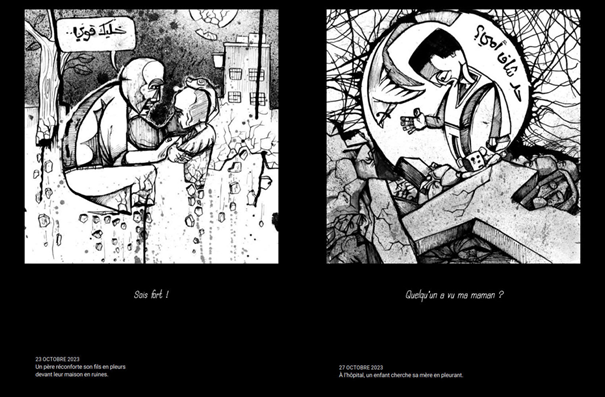

On pense à cette image silencieuse de Joe Sacco, où une mère observe les ruines de sa maison, un silence qui résonne profondément. Ou à ce dessin émouvant de Mohammad Sabaaneh, où un enfant tente de reconstruire Gaza avec ses jouets, symbolisant à la fois l’innocence et la résilience. Ces images transmettent bien plus que mille éditoriaux ou discours, offrant non pas des explications, mais une réalité brute. Elles touchent le cœur et l’esprit et demeurent dans notre mémoire collective.

Dans un monde saturé de contenus vidéo éphémères, où les algorithmes effacent ce qui dérange, la bande dessinée impose une temporalité différente : celle de la lecture approfondie, de la mémoire durable, de l’attention soutenue. Elle devient une forme de résistance lente et réfléchie, et peut-être la plus humaine, car elle nous invite à nous arrêter, à ressentir et à réfléchir sur des réalités autrement trop vite effacées de notre conscience collective.