Alors que de nombreux épisodes liés à la guerre de libération nationale ont fait surface dès l’indépendance en 1962, d’autres affaires n’ont été déterrées que bien plus tard grâce aux travaux de nombreux chercheurs et historiens. C’est le cas de l’affaire des enfants de madame Massu, dont un film documentaire co-écrit par Maxime Ruiz et Stéphane Bihan a été diffusé en mars dernier sur France 3.

Quand on demande à l’intelligence artificielle Deepseek des informations sur les Enfants de Madame Massu, le chatbot nous parle d’une légende populaire autour d’une dame qui kidnappait les enfants et par laquelle on effrayait ceux qui étaient turbulents. Or, cet épisode tragique a réellement existé durant les années précédant l’indépendance de l’Algérie. Les deux IA ChatGPT et Gemini le mentionne mais soulignent toutefois le manque de références sur le sujet.

Maxime Ruiz, historien, et Stéphane Bihan, réalisateur, sont venus enrichir les références autour de ce dossier en allant à la rencontre de témoins directs et en retraçant leur histoire à travers un film documentaire.

« Je travaillais sur une web-série culinaire sur France 3. C’étaient des épisodes de 6 minutes durant lesquelles des jeunes cuisinaient avec leurs grands-parents des recettes liées à l’Algérie. En cherchant des participants, une personne est entrée en contact avec moi et m’a parlé de cette histoire que j’ignorais complètement, pourtant j’ai fait la fac d’histoire et j’ai beaucoup étudié sur la colonisation et la guerre d’indépendance. Quand j’ai raccroché, j’étais sidéré. Avec Stéphane, on a creusé le sujet et on s’est rendu compte qu’on avait une histoire extraordinaire et inexplorée », raconte Maxime Ruiz, diplômé d’histoire de la Sorbonne.

C’est ainsi que Maxime Ruiz retrouve la trace de Mohamed, Abdelhamid et Abdelkader, devenus respectivement Frédéric, Daniel et Francis, et les met devant la caméra de Stéphane Bihan qui réalise le film documentaire qu’ils ont co-écrit.

Ils racontent leur destin tragique plus de 60 ans après. C’est durant la guerre de libération nationale, alors que de nombreuses familles sont déstructurées par la guerre, que ces trois enfants fuient leurs villages respectifs pour Alger. Ils errent dans les rues à la recherche d’un emploi le jour et rejoignent les marchés et les bains maures la nuit, où ils dorment entassés auprès d’autres hommes et enfants. C’est dans ces endroits-là que des militaires français viennent les récupérer pour les intégrer à l’Association pour la Formation de la Jeunesse (AFJ), fondée par Suzanne Massu, épouse du général Massu, responsable de torture et de répression durant la guerre de libération nationale.

Une fausse charité

Les enfants sont nourris, logés, enseignés, leurs hobbies sont même encouragés comme le raconte Abdelhamid devenu Daniel dans le film documentaire. Il se rappelle le jour où il avait rencontré madame Massu qui lui offre un ballon de basket car il était passionné par ce sport. Mohamed, devenu Frédéric, lui, pensait à fuguer quand son frère Mokrane, rebaptisé Michel, le dissuade. Pourquoi revenir à la rue quand on est hébergés et pris en charge ? Certains enfants sont même envoyés par leurs propres familles.

Mais, c’est un acte de charité qui cache une volonté politique ; celle de soustraire la jeunesse aux influences du Front de libération nationale (FLN) et de ce fait à l’Armée de Libération Nationale (ALN).

« Il y a plusieurs associations civiles et militaires qui prennent en charge le sujet de la jeunesse parce que c’est un enjeu politique. C’était un enjeu, autant pour la France coloniale que pour le FLN, de savoir de quel côté va tourner la jeunesse. C’est le moment où la France va mettre des écoles et des dispensaires dans les villages pour soigner son image. Une chose qu’elle n’a pas faite pendant toutes les années de la colonisation », détaille Maxime Ruiz à Twala.

Parmi l’une de ces associations : celle de madame Massu. « Les enfants sont récupérés dans les rues d’Alger, dans les bains maures et d’autres endroits. Ce n’est pas officiel, ce n’est pas écrit noir sur blanc mais bien sûr qu’il y a une motivation qui est liée à la guerre. La jeunesse est un enjeu de la guerre et la jeunesse algérienne évidemment est du côté du FLN. Donc on recueille ceux qui sont sans-abri dans une association, parce qu’on veut les enlever à l’influence de la résistance et des moudjahidine en essayant d’en faire des Français et de les influencer par la culture et par l’esprit. C’est un néocolonialisme et un brainwashing puisque on les fait même défiler ces enfants de l’association dans des habits militaires dans les rues d’Alger”, déclare Stéphane Bihan.

Déracinés et francisés

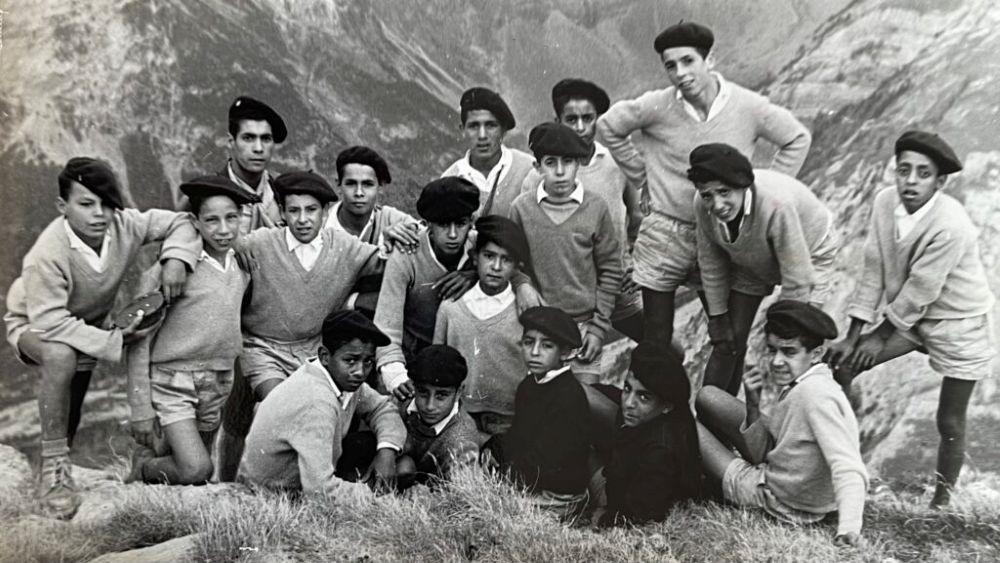

En 1960, le général Massu est rappelé en France, son épouse le suit. Mais son entreprise ne s’arrête pas là. Elle gère l’association de loin et organise de nombreuses colonies de vacances pour ces enfants.

En 1961, alors que la guerre s’intensifie, le personnel de l’association interpelle Madame Massu sur le sort des adhérents. Tandis qu’un groupe est déjà en France à Pau pour une colonie de vacances, l’ensemble des enfants restants est embarqué à bord d’un bateau et emmené à leur tour. Les petits Algériens quittent Alger sans savoir que c’est un aller sans retour. Alors s’agit-il d’un rapt collectif ?

« C’est toute la question qu’on se pose. Il y a plusieurs sons de cloche. Depuis la création de l’association, c’était une coutume d’envoyer des enfants de l’association en France pour des colonies de vacances dans la région de Pau, où le couple Massu connaissait du monde et pouvait trouver des endroits pour les enfants”, explique Maxime.

“Savoir si ça a été prémédité, s’ils ont été entraînés par le flot des choses et que sur le coup ils se sont dit : « on va les garder », c’est parole contre parole. Ce qui est sûr, c’est qu’au moment où ils partent et quand ils sont là-bas, on ne leur dit pas qu’ils ne vont pas revenir”, affirme l’historien.

Un ancien responsable de l’association interviewé dans le cadre du film affirme que toutes les familles avaient été prévenues. “Je prends ces déclarations avec des pincettes. Il soutient qu’ils auraient demandé l’autorisation aux familles. Moi je pense que ça ne tient pas, parce que je ne vois pas l’association aller rechercher les familles des déplacés sachant qu’on est dans une situation de guerre, ni téléphone ni le courrier existent dans certains villages. Je ne vois pas comment ils auraient pu prévenir toutes les familles sur le territoire algérien”, déclare Stéphane Bihan auprès de Twala.

Sentiment de trahison, colère, incompréhension… Les réactions de ces enfants sont mitigées une fois leur destin en face. “On nous avait présenté le choix de rester ou de partir mais ça a été fait de façon maligne. Voulez-vous rentrer, avez-vous des proches en Algérie ?”, Abdelkader, qui avait perdu contact avec sa famille, se remémore ces questions qu’il avait jugées “sournoises”.

Une fois la décision de rester actée, le processus de francisation s’accélère. Les enfants sont interdits de prononcer un seul mot en arabe ou en kabyle sous peine de sanctions. L’administration les convoque même pour un changement de prénom.

“J’ai accepté le prénom de Daniel mais il était hors de question de toucher à mon nom de famille”, se rappelle Daniel Belafekir, de son vrai nom Abdelhamid.

Malgré ce processus de francisation, ces enfants subissent une discrimination aberrante. Ils recevaient certes une éducation, mais sans avoir le droit de prétendre à des études supérieures. Ils étaient systématiquement dirigés vers des métiers techniques comme la plomberie ou la menuiserie.

“Il était impensable pour nous de faire un métier autre que les métiers techniques. On n’allait pas faire la fac de langues”, se rappelle Abdelkader, rebaptisé Francis.

Comme un syndrome de Stockholm

Si ces protagonistes, comme leurs nombreux camarades, posent un regard critique sur les motivations et la politique de l’association, ils vouent une certaine admiration pour Madame Massu. Elle sera invitée par plusieurs à leurs mariages et effectuera même “son rôle de mère” en les conduisant jusqu’à l’autel.

“Au-delà de l’entreprise coloniale, madame Massu avait un attachement pour le thème de l’enfance. Elle a perdu un enfant en couche juste avant cette histoire. Mais, on décèle à travers ça une volonté néocoloniale de créer une troisième voie entre l’Algérie indépendante et l’Algérie française en essayant de faire de ces Algériens des Français. Le couple avait aussi adopté deux enfants algériens en dehors de l’association”, explique Maxime.

Cette histoire de déracinement demeure une plaie béante pour les victimes de ce déplacement forcé, bien que chacun l’ait vécu de façon différente. Si Mohamed, rebaptisé Frédéric, se remet au Mektoub et accepte son destin, d’autres ont sombré dans la dépression, à l’image d’Abdelhamid qui a vu en l’écriture un moyen de guérison. Il écrit le livre Guerre d’Algérie, le traumatisme de mon enfance. Les trois protagonistes interviewés sont tous revenus en Algérie à des périodes différentes à la recherche des ruines de leur enfance. Certains y retrouvent des membres de leurs familles, d’autres embrassent des souvenirs avant de revenir à leur exil forcé en France.