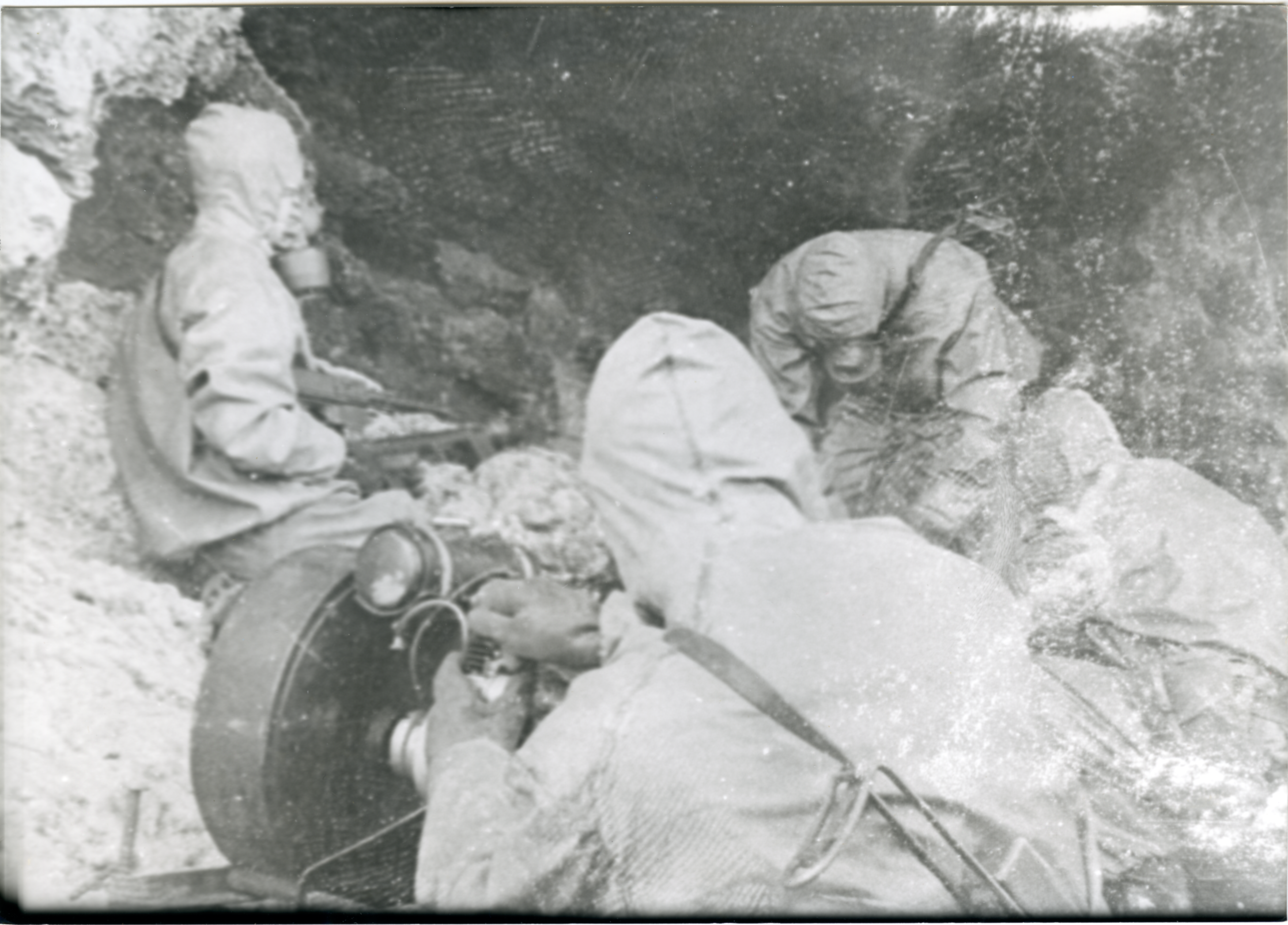

Christophe Lafaye : Il y a effectivement une convergence de point de vue entre les hommes politiques de cette époque et le haut commandement militaire. A la demande de l’état-major de la 10e Région militaire (RM) et du général Henri Lorillot, l’état-major du commandement des armes spéciales (CAS) est invité à fournir une étude pour déterminer comment ces armes peuvent répondre à un certain nombre de problèmes tactiques rencontrés par l’armée française sur le terrain. La demande est transmise au général Charles Ailleret, chef du CAS, afin qu’il puisse fournir des solutions pour neutraliser, entre autres, les grottes et les caches souterraines utilisées par les indépendantistes algériens.