« Tant que tu dis on au lieu de dire je, ce n’est rien », écrit Franz Kafka, cité en exergue par Seloua Luste Boulbina. Ce rappel inaugural donne le ton d’un ouvrage qui rejette les généralisations abstraites et les récits officiels sur la décolonisation, redonnant ainsi la voix à des subjectivités silencées. Malaise dans la décolonisation n’est pas un livre d’histoire, mais un ouvrage sur la persistance de cette histoire : celle qui enkyste le présent et produit encore des désordres.

L’ouvrage part d’une expérience incarnée : celle de l’auteure, philosophe et politiste algéro-française, qui a vécu en Nouvelle-Calédonie. D’emblée, la Kanaky est présentée comme l’exemple même d’une colonie de peuplement où les Kanak sont désormais traités comme des étrangers chez eux et les colonisateurs et leurs descendants comme les natifs légitimes. La Kanaky est passée de colonie pénitentiaire à un système de réserves où deux populations coexistent : l’une, européenne, jouit de « privilèges historiques » ; l’autre, kanak, « souffre de discriminations historiques ».

Pour la philosophe, cette terre si lointaine et si proche de la métropole française s’insère dans une cartographie globale d’un monde à déconstruire, non par des discours moralisateurs de « destin commun », mais en corrigeant les pages d’une histoire écrite à l’encre des dépossessions, des aliénations et de l’effacement. Le livre est à la fois un diagnostic aigu et un appel sans concession à ouvrir les yeux sur le vécu de ce peuple et les pratiques d’une République minée par son passé colonial.

Loin de chercher une distance scientifique froide, l’écriture de Boulbina demeure sensible, précise, profondément habitée par la quête de vérité. Elle traite la colonisation non comme un objet d’étude, mais comme une architecture mentale et sociale toujours opérante. Le malaise qu’elle évoque est celui d’une décolonisation empêchée, suspendue, voire trahie : un processus inachevé où la réconciliation est invoquée pour mieux esquiver la justice, la vraie.

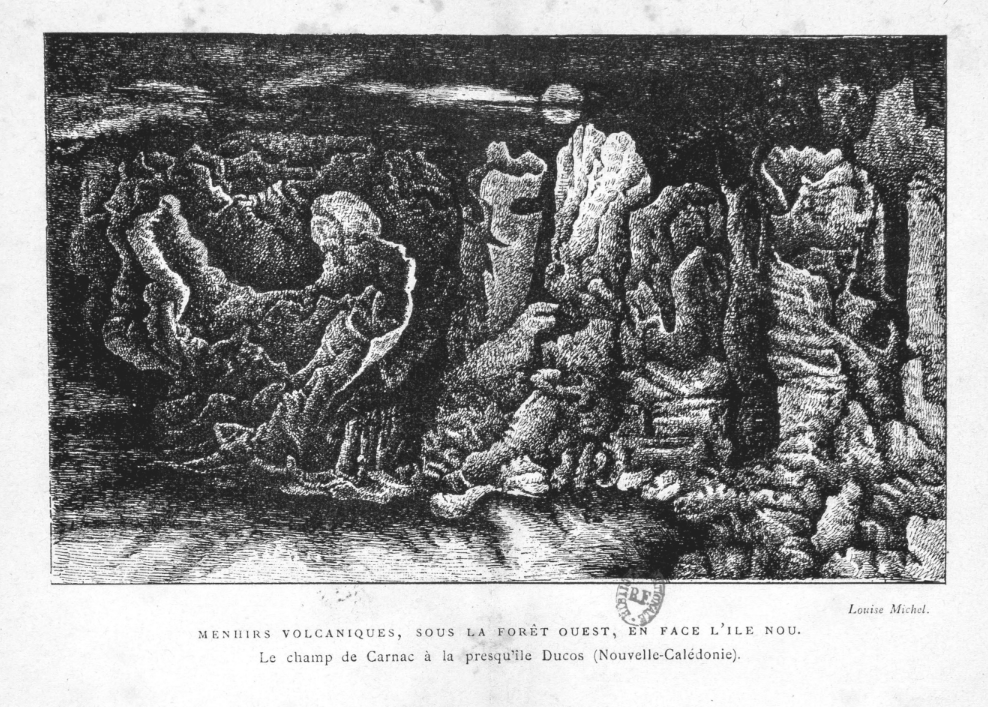

Dans ce livre riche, l’écriture est dense, brute, nourrie de fragments, de ruptures, de citations, où l’essai frôle parfois le poème. Cette stratégie stylistique n’est pas un artifice littéraire : elle est une politique du langage. Décoloniser, c’est aussi sortir de la langue de l’empire, refuser la linéarité rassurante du récit métropolitain et ouvrir la syntaxe à l’irruption du réel. Les photographies, les portraits de combattants et les extraits d’archives rappellent que le présent colonial chevauche encore les privilèges du passé, au fil des relégations, des discriminations et d’une violence silencieuse mais persistante.

En Kanaky, comme à Haïti ou en Algérie, ce sont des résonances de « déjà-vu » pour la philosophe : l’histoire d’un continuum colonial avec ses spécificités territoriales. Le « je » qu’elle invoque dans l’introduction n’est pas fermé sur lui-même. Il est traversé par les expériences de déplacement, d’exil et de dépaysement, aussi bien personnels et historiques, de l’Afrique à l’Europe, de l’Europe à l’Océanie. Il devient un je pluriel, diasporique, décentré, représentant une expérience partagée par les peuples anciennement ou toujours colonisés.

La colonialité persistante

Dans « Colonialité: une antipolitique de la négation » (chapitre 1), Boulbina explore comment l’inaction organisée, la relégation sociale et la discrimination structurelle en Kanaky perpétuent la domination coloniale. Elle montre comment les Kanak demeurent assignés à des positions subalternes, tandis que les descendants de colons préservent des privilèges matériels et psychologiques. L’auteure raconte, exemples à l’appui, la fabrication d’une « humanité surnuméraire », marginalisée par un système qui reconduit les hiérarchies coloniales par la banalisation de l’injustice sociale.

La colonisation est également analysée comme un processus d’humiliation subjective, où l’ethnicisation et la racialisation de l’autochtone renforcent ces écarts. L’absence d’un véritable espace de parole pour les Kanak empêche toute reconnaissance d’égalité politique. La ségrégation scolaire et la marginalisation économique porte également un racisme structurel qui reproduit l’infériorité symbolique et matérielle des autochtones.

Boulbina donne d’autres cas pour étayer son propos. Les conditions de détention à Nouméa, la psychiatrisation racialisée et la persistance des « réserves » illustrent une société kanak qui continue de fonctionner sur la base d’un droit d’exception, hérité des pratiques coloniales du XIXᵉ siècle, où l’inégalité est naturalisée. La coexistence de privilèges politiques et économiques pour certains, et de dettes historiques pour d’autres, traduit une tension non résolue entre ruine et reconstruction. À travers le cas kanak, l’auteure réouvre une réflexsion sur les structures coloniales à l’échelle du monde.

Décolonisation : dissensus permanent

L’ambition de Boulbina à travers ce livre est claire : construire un « temps des invaincus », où les luttes décoloniales demeurent vivantes, plurielles et inachevées. La décolonisation n’est pas univoque : elle est traversée de tensions, de contradictions, de strates politiques, économiques, sociales et épistémiques qu’il convient de clarifier pour éviter sa dilution dans un usage banal ou creux.

En analysant l’échec relatif des indépendances de plusieurs pays du Sud, l’auteure démontre que l’émancipation politique, souvent proclamée dans les années 1950-60, n’a pas suffi à transformer les structures héritées du colonialisme.

Sous couvert de « modernisation », de nombreux États nouvellement indépendants ont reconduit la négation du social : la même négation que l’idéologie coloniale imposait. La décolonisation est ici envisagée comme un dissensus permanent, un pratique interstitielle menée depuis les marges. La philosophe introduit la notion d’« impossibilité double » : il est à la fois impossible de décoloniser pleinement, tant les structures coloniales sont enracinées, et impossible de ne pas vouloir décoloniser. Cet état d’entre-deux, loin d’être une impasse, devient au contraire le lieu d’une inventivité politique et symbolique.

Un autre apport majeur réside dans la critique du « signifiant plastique » de la décolonisation. L’autrice déplore que, sous l’effet d’une mode intellectuelle, le terme soit parfois vidé de sa charge subversive : il ne suffit pas de « décoloniser les musées » ou les « curriculums » sans toucher aux infrastructures de domination, sans remise en cause des hiérarchies raciales, sociales et épistémiques.

La réflexion s’enrichit d’une généalogie historique du terme. De son apparition précoce sous la plume d’Henry Fonfrède au XIXᵉ siècle jusqu’à son appropriation révolutionnaire par M.N. Roy dans l’Inde coloniale, la décolonisation a d’abord été pensée comme un processus d’auto-émancipation contre l’ordre impérial-capitaliste. Le glissement ultérieur, lorsque les anciennes métropoles l’ont reconfigurée en simple « événement historique », est analysé comme une reconfiscation symbolique majeure.

Enfin, l’auteure éclaire la survivance coloniale à travers les concepts de « colonialité du pouvoir » et de « colonialité du savoir ». Elle rappelle que la race, l’économie et la production du savoir restent profondément imbriquées, même après les indépendances. Le travail décolonial ne peut donc se limiter aux sphères politiques : il doit s’étendre à l’histoire, aux savoirs, à l’ontologie même des êtres.

À travers l’exemple de Kateb Yacine et de son roman Nedjma, Boulbina illustre comment la littérature a permis aux colonisés d’en « faire effraction dans l’histoire », en réinvestissant la langue, l’espace symbolique et la subjectivité. Cette effraction est aussi politique qu’artistique, affirmant que la décolonisation ne passe pas uniquement par les institutions mais surtout par les imaginaires. Elle est un travail quotidien d’invention permanente, et non un processus téléologique.

Une mémoire encombrée, une histoire effacée

Il y a, dans le travail de la philosophe, la conviction que l’histoire coloniale n’est pas derrière nous : elle hante le présent. La mémoire des peuples colonisés est soit niée, soit folklorisée, au profit d’une histoire officielle où la colonisation est perçue comme un lointain épisode, regrettable, mais clos. « Le passé serait ainsi sans conséquence ni effet sur le présent », écrit-elle avec ironie.

La stratégie de disjonction temporelle consiste à faire du passé un objet d’archives, inoffensif, inodore. Ce qui domine, c’est un malaise mémoriel, un déni collectif qui empêche toute véritable élaboration du passé. La mémoire des réserves kanak, l’enfermement des autochtones sur leurs propres terres – véritable enclos humain – est frappée de silence. Tandis que le récit du bagne et des bagnards figure dans les musées et les manuels, celui des Kanak déportés, relégués et déplacés reste une « mémoire chassée ». L’oubli ici n’est pas une erreur : il est une politique. Une politique de l’effacement.

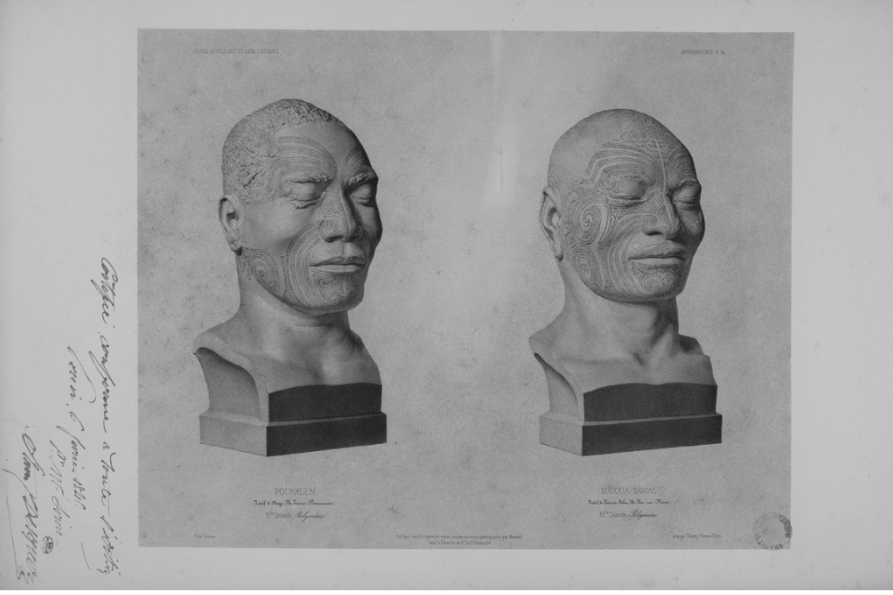

L’auteure en propose une lecture freudienne : les symptômes contemporains – violences sociales, inégalités, troubles psychiques – sont les signes d’un passé qui ne passe pas. La réparation, si elle doit avoir lieu, ne peut être qu’une réparation de vérité : une mise à jour lucide des violences fondatrices et des dominations persistantes. Cette mémoire refoulée prend corps dans les illustrations qui jalonnent l’ouvrage. Certaines, sobres et poignantes, montrent des paysages de terre rouge, de végétation dense, mais aussi des visages absents, des corps fragmentés, des signes rituels devenus muets. L’image est une mémoire visuelle d’un monde blessé, mais aussi la trace silencieuse de ce qui résiste à l’effacement.

Race et structures de domination

Comme dans d’autres écrits de la philosophe, l’un des concepts centraux du livre est celui de colonialité : cette forme de pouvoir qui survit à la colonisation formelle et continue de structurer les rapports entre peuples, classes et sexes. La colonialité est présente partout où se reproduisent des inégalités raciales et culturelles, où certaines paroles sont dévaluées, certains corps excessivement contrôlés, certains savoirs disqualifiés.

Ce que Boulbina appelle l’antipolitique, c’est cette manière de maintenir un ordre injuste sans le dire, de reconduire les privilèges sous des habits républicains. À travers une pléthore d’exemples, elle montre comment les Kanak sont considérés comme des étrangers chez eux, leur mode de vie est jugé incompatible avec la « modernité », leur pauvreté est renvoyée à leur culture, jamais à l’histoire coloniale. Ils sont sommés de s’intégrer à un monde qui les exclut, de se fondre dans une universalité dont ils sont structurellement bannis.

Malaise dans la décolonisation nous rappelle que l’insularité n’est pas seulement une réalité géographique : elle est une technique coloniale française du Pacifique, des espaces-laboratoires pour les formes extrêmes de domination – déportation, bagne, relégation, enfermement symbolique. L’île devient un double exil : coupée du monde et enfermée dans une image ; périphérie et vitrine, marginalisée et scrutée, surreprésentée dans l’imaginaire colonial mais sous-représentée dans la parole politique.

La critique de la race comme construction sociale occupe aussi une place importante. En interrogeant les usages de l’ethnologie, l’autrice déconstruit la prétendue objectivité des savoirs produits sur les peuples colonisés. Loin d’être neutres, les sciences humaines occidentales ont souvent participé à l’essentialisation raciale, faisant des Kanak non pas des sujets politiques, mais des objets de discours. Boulbina va plus loin : elle démontre comment la race est aussi une temporalité. Les peuples racialisés sont enfermés dans une forme d’archaïsme: « L’ethnicité est regardée comme un anachronisme historique qui transforme les populations ethnicisées en éternels retardataires», rappelle-t-elle. D’où la tentation, encore vivace, de les moderniser, de les désaliéner.

En ce sens, l’ouvrage propose une critique radicale de l’idée même de progrès, dès lors qu’il repose sur une hiérarchisation des humanités. « L’illusion est d’autant plus puissante qu’elle sert les intérêts des puissants », écrit-elle. Cette citation, d’apparence simple, résume une mécanique redoutable en Kanaky : celle qui permet à une société d’ériger ses privilèges en normes et ses injustices en mérites.

Le musée, la tombe et le corps

Dans la continuité de son travail sur les structures et les institutions coloniales, Boulbina consacre un chapitre au rôle central du musée européen. Elle le décrit comme « un empire de la collection dans l’empire de la sujétion ». Le fétichisme des restes humains, collectés au nom de la « science », mais extraits de l’univers des autochtones pour être transformés en objets de musée, en marchandises coloniales. Elle montre comment l’anthropologie raciale a naturalisé la domination, en accumulant crânes, squelettes et dépouilles issus d’ancêtres algériens, malgaches ou kanaks, souvent au prix de profanations et de violences invisibilisées.

L’exemple d’Ataï, chef kanak décapité en 1878 et dont la tête fut envoyée à Paris, illustre cette logique : sa dépouille est devenue un simple objet de savoir, soumise aux logiques d’accumulation scientifique et muséale. Pour elle, la restitution de ces restes humains ne constitue pas seulement un geste juridique ou diplomatique, mais un acte qui doit ébranler profondément un ordre colonial, fondé sur la chosification des dominés.

La question des morts est aussi traitée dans le livre. Les morts qu’on n’a pas pleurés, pas enterrés, pas reconnus peuplent le présent. Ils ne sont pas derrière les peuples autochtones, ils crient encore dans les silences. Dans certaines régions, note-t-elle, les cimetières des colons sont entretenus, nommés, cartographiés ; ceux des Kanak sont effacés. Ce traitement différencié des morts révèle une hiérarchie des vies jusque dans l’au-delà. Plus encore, elle insiste sur le fait que les sociétés autochtones vivent dans une continuité entre morts et vivants et que la colonisation a rompu ce lien vital. La décolonisation ne saurait donc être seulement politique : elle est rituelle, mémorielle, symbolique. Elle exige une réconciliation avec les ancêtres, une réparation des temporalités.

La colonisation, loin de se limiter à une entreprise politique ou territoriale, s’est aussi exercée comme un processus de sexualisation, de racialisation et de dépossession des subjectivités dans les sociétés dominées. À travers une série d’exemples concrets – de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie à Tahiti, des îles Trobriand à l’Algérie coloniale, en passant par l’Afrique du Sud et le Soudan –, elle met en lumière une violence structurelle commune : l’imposition d’un ordre moral et sexuel occidental destiné à détruire les tissus sociaux.

Ainsi, en Kanaky, l’obligation faite aux femmes de porter la robe mission témoigne d’un contrôle des corps aussi brutal que l’effacement de la polygamie ou des pratiques menstruelles. À Tahiti, les viols systématiques perpétrés par les marins français au XVIIIᵉ siècle annoncent la fabrication du mythe de la « vahiné » offerte, tout comme à Biskra, en Algérie, les femmes Ouled Naïl sont transformées en icônes érotisées du fantasme oriental.

Le même mécanisme se retrouve ailleurs, dans l’Afrique du Sud de l’apartheid et le Soudan, où l’ordre racial et sexuel fige les hiérarchies jusque dans l’intimité des existences. Partout, le colonialisme a façonné un imaginaire où l’autre est à la fois avilie, désirée et domestiquée, produisant des effets durables sur les sociétés contemporaines. En mettant ces situations en regard, Boulbina révèle l’universalité de la violence coloniale tout en soulignant ses modalités locales d’inscription dans les corps et les vies.

Résistances et imaginaires décoloniaux

L’un des fils rouges du livre est la nécessité de réparer autrement. Ni l’argent ni les commémorations ne suffisent. Il faut réparer en profondeur en réparant les dépossessions ontologiques dues aux colonisations, en restaurant les conditions d’un rapport égalitaire entre peuples, histoires et cultures. « Le débat implique l’égalité des deux parties, l’égale capacité à parler… Or cette égalité est niée », rappelle la philosophe.

Dans ce refus même d’accorder la parole se cristallise la violence coloniale au présent, en Kanaky comme ailleurs. Elle est le territoire à reconquérir. Cela passe moins par la restitution d’objets pillés que par une désintoxication du langage, de l’image et des savoirs dans une entreprise de décolonisation des structures de représentation.

L’auteure revient longuement sur la question de la restitution des œuvres d’art dites «primitives », ces objets arrachés à leur usage rituel, enfermés dans les vitrines des musées occidentaux, figés en curiosités exotiques. Elle montre combien cette restitution est un enjeu vital, car ces objets sont porteurs d’âme, de lien, de dignité. Certaines reproductions d’objets et d’œuvres intégrées dans le livre donnent un écho sensible à ces propos. À travers des images de totems, de visages stylisés, c’est toute une cosmologie qui resurgit, non pas comme folklore, mais comme un langage interrompu qu’il faut restaurer. Ces illustrations matérialisent la persistance du temps de la colonisation et l’énergie intacte de la résistance.

Ainsi, la véritable décolonisation ne consiste pas à attendre une reconnaissance extérieure, mais à entreprendre un processus intérieur et collectif, ancré dans la résistance, enraciné dans la dignité. Refusant toute réconciliation qui ferait l’impasse sur la vérité et la justice, elle insiste sur la nécessité de transformer les affects douloureux – honte, colère, humiliation – en forces actives grâce à un travail de sublimation engageant à la fois le corps et la pensée. La dignité n’est pas un ornement moral : elle est le moteur de la puissance d’agir des opprimés, un levier pour affronter la colonialité persistante. Construire des espaces de mémoire vivants, d’arts, de cultures et de réappropriation, comme l’illustre le festival Mélanésia 2000, créé en 1975 en Nouvelle-Calédonie, devient alors un geste politique majeur.

Si le livre de Boulbina peut sembler complexe, il se lit comme une pensée en arborescence : une œuvre majeure du savoir sur la décolonisation. Que faire alors de ces malaises en Kanaky, en Algérie, en Haïti et ailleurs ? La philosophe dénonce les discours qui appellent à « tourner la page » sans reconnaissance des responsabilités. Elle refuse les silences et les censures déguisés, et réclame une confrontation franche avec le passé, non pour accuser mais pour guérir. Il ne peut y avoir de paix sans vérité, car le malaise persistera tant que les blessures resteront béantes.