Dans le cadre de la discussion de la loi criminalisant la colonisation, entamée le 21 décembre 2025 par l’Assemblée nationale algérienne, nous avons cru utile d’apporter notre modeste contribution à ce débat ô combien important pour notre pays.

Criminaliser la colonisation, pour nous, Algériens, qui portons la mémoire de notre peuple, de ses souffrances et de ses traumatismes, de ses luttes et ses vicissitudes, de ses triomphes et de ses échecs, il est du devoir de chacun de contribuer à éclairer le passé afin d’imaginer l’avenir et d’œuvrer à la réalisation des aspirations communes au bien-être et au vivre ensemble juste et harmonieux pour tous. C’est donc un regard d’historien que je pose sur ce texte, mais s’agissant d’un article à portée juridique, j’ai donc parfois empiété sur ce champ de savoir.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les considérations générales qui fondent la loi criminalisant la colonisation manquent de rigueur historique et juridique, ce qui affaiblit la démonstration. Il manque une définition claire et scientifiquement juste de la colonisation. Le texte pèche par la multiplication des expressions émotionnelles et symboliques, sans pour autant définir son objet avec rigueur : qu’est-ce que la colonisation de l’Algérie par la France, et en quoi est-elle porteuse des crimes qui ont fait son histoire ?

La colonisation française en Algérie a été une colonisation de peuplement, ce qui définit sa nature (un envahissement peuplant) et ses buts (le remplacement d’un peuple par un autre) dont l’enjeu central est la terre et la violence génocidaire l’instrument de sa réalisation. En s’abstenant de partir de cette connaissance historique, le texte se prive d’une méthode d’analyse qui aurait pu éclairer la compréhension des violences spécifiques subies par le peuple algérien et permettre de mieux établir la responsabilité directe de l’État français. Car, tout en sachant quels étaient les effets induits de ce mode de colonisation, les gouvernements successifs de la France l’ont volontairement conduit à sa réalisation.

La loi est présentée comme une réponse au refus de la France de faire des excuses : « Malgré plus de soixante ans écoulés depuis la restauration de la souveraineté nationale, le gouvernement français refuse toujours de reconnaître ouvertement ses responsabilités historiques envers l’Algérie, son peuple et son territoire ». C’est pourquoi, ajoute le texte, « une proposition de loi visant à criminaliser le colonialisme français en Algérie a été présentée ».

D’où la question subséquente : si le gouvernement français venait à reconnaitre les crimes de la colonisation et faire des excuses à l’Algérie, est-ce que la loi deviendrait obsolète ? Qu’en est-il des objectifs internes qui justifient amplement la criminalisation de la colonisation (inscrire dans le droit une condamnation claire de la colonisation comme système d’oppression et contribuer à un travail de mémoire collectif) ? Contribuer à prévenir la glorification de la colonisation et la prévention des idéologies néocoloniales ne sont-ils pas des objectifs essentiels d’une telle loi, qui méritent d’être mentionnés dans les considérations générales ?

Ces considérations font référence à des notions juridiques telles que: Crime de guerre, crime contre l’humanité, Responsabilité d’État, Réparations qui ont des définitions juridiques établies dans le droit international, au moins depuis la Première Guerre mondiale. Leur usage concernant la colonisation a fait débat dans les instances internationales et continentales, notamment à Durban en Afrique du Sud en 2001, à Accra au Ghana en 2023, et à Alger en 2025.

Le texte aurait dû citer ces précédents pour adosser son argumentation. La responsabilité de l’État français par exemple, est affirmée de manière péremptoire sans faire référence au principe de continuité et d’identité de l’État à la jurisprudence et les pratiques récentes : Allemagne et Namibie (génocide des Herero et Nama, 1904-1908), Royaume-Uni et le Kenya (révolte des Mau Mau, années 1950), Italie et Libye (colonisation 1911-1943).

De manière générale, le texte aurait gagné en rigueur s’il ne s’était contenté de l’affirmation des grands principes. Dans ce qui suit, nous allons tenter d’analyser les deux parties suivantes : les crimes de la colonisation française et la responsabilité et les instruments.

PARTIE II : LES CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE

C’est la partie centrale de la loi, celle contenant la description précise des comportements qui sont identifiés comme délits ou crimes. Elle doit donc définir de manière précise et hiérarchique les actes et conduites de la colonisation française durant la période 1830 à 1962 et leurs effets postérieurs appelés à être jugés pour ce qu’ils sont dans le droit international ou coutumier.

Cette partie est essentielle parce qu’elle fonde la criminalisation. Or qu’observons-nous ? Une énumération incohérente sans lien logique entre les objets mettant au même niveau, crimes, délits, les actes et leurs effets, etc. :

L’usage délibéré de la force armée, usage des armes prohibées et interdites, explosions nucléaires, les exécutions extra judiciaires, le pillage du trésor d’Alger, le pillage systématique des richesses, soumission des Algériens aux lois d’exception, la torture, la ségrégation raciale, la privation des droits politiques, la déportation et le déplacement de population, la privation du droit d’expression, la privation du droit à l’enseignement, les atteintes aux droits individuels et collectifs, l’atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes, les viols, violation des religions et christianisation forcée, le changement des patronymes, etc..

Cette énumération pêche par de multiples défauts dont voici quelques-uns :

I. Absence de principe d’organisation (défaut de cohérence interne). L’énumération mélange des niveaux hétérogènes en juxtaposant sans hiérarchie des moyens (l’usage de la force armée, des armes prohibées, torture) ; des actes précis (les exécutions extrajudiciaires, les explosions nucléaires, le pillage du Trésor d’Alger) ; des systèmes (les lois d’exception, la ségrégation raciale) ; et leurs conséquences : (atteinte à la dignité, privation de droits). Or, en droit, un acte n’est pas qualifié de la même manière qu’un système (la ségrégation raciale qui fonde le système colonial ne relève pas d’un même niveau de qualification que les viols par exemple ou les exécutions extrajudiciaires).

Cette confusion empêche toute qualification juridique stable et par conséquent recevable.

II. Confusion entre crimes internationaux et violations de droits. Le texte pèche par l’absence de distinction entre crimes pénaux internationaux, les crimes contre l’humanité et les atteintes aux droits humains. Juridiquement, il faut distinguer et hiérarchiser entre ce qui pourrait relever d’un crime international majeur (razzia, dépossession, déportation qui sont des crimes de génocide), les crimes contre l’humanité (massacres collectifs tels que les enfumades par exemple) ; les crimes de guerre ( les assassinats de prisonniers, disparitions forcées) ; les violations graves des droits humains (privation d’expression, d’enseignement, droits politiques). En outre, il y a la question de leur chronologie.

Or, l’énumération dans la loi ne suit aucune logique ni aucune règle ; la privation du droit à l’enseignement est placée au même niveau que les exécutions extrajudiciaires ou les essais nucléaires. Ce nivellement affaiblit la portée juridique globale.

III. Anachronisme et imprécision juridique : usage rétroactif et imprécis des catégories juridiques. On parle, par exemple, d’« armes prohibées internationalement » concernant la période coloniale sans préciser de quoi il s’agit exactement. Or, la prohibition des mines antipersonnel est postérieure aux faits (Convention d’Ottawa, 1997). Les auteurs du texte visent-ils d’autres faits ? Cela n’est pas indiqué, d’où le manque de précision là où la rigueur est la première des vertus.

IV. Accumulation des faits sans démontrer leur articulation dans un système colonial de peuplement. Or, ce n’est pas la somme des violences qui fonde le crime, mais leur inscription dans une politique cohérente de domination et d’élimination d’un peuple pour le remplacer.

V. Pourquoi cette faiblesse est-elle juridiquement préjudiciable ? Car elle permet à l’adversaire de dire : « Ce n’est qu’un catalogue politique, pas une qualification juridique. » Elle empêche la reconnaissance formelle des crimes, l’activation des mécanismes de responsabilité et, conséquemment, les demandes de réparations structurées.

Cette énumération confond actes, systèmes et effets ; elle mélange crimes internationaux et violations de droits, utilise des catégories juridiques imprécises ou anachroniques, ne démontre pas l’existence d’une politique coloniale systémique, et remplace l’argumentation juridique par l’accumulation morale. Si elle dit vrai historiquement, elle le fait mal juridiquement et historiquement.

Afin d’aider à éclairer le débat de manière positive, dans ce qui suit, nous avons avancé une proposition de réécriture du texte en tenant compte de la nature de la colonisation de peuplement, de la chronologie des événements et de la nature juridique des crimes et de leurs qualifications.

I. Crimes contre l’existence physique des populations autochtones

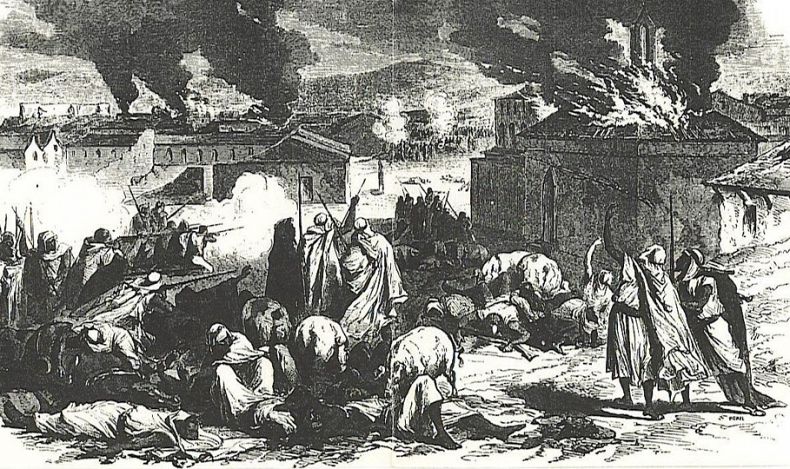

1. Génocides et massacres de masse: Extermination intentionnelle de groupes autochtones pour libérer l’espace colonial. Massacres collectifs, enfumades, razzias, expéditions punitives. Politique de la terreur comme instrument de conquête.

2. Déplacements forcés et déportations : Expulsion systématique des populations de leurs terres ancestrales ; regroupements forcés, camps, réserves, exils internes ou externes ; rupture volontaire des structures de subsistance.

II. Crimes d’appropriation territoriale et économique

3. Spoliation foncière systémique : Confiscation légale ou illégale des terres autochtones ; transformation du territoire en propriété coloniale privée ou étatique ; installation de colons au détriment des populations natives.

4. Exploitation économique coercitive : Travail forcé, corvées, servitude déguisée (dénommée prestation) ; destruction des économies autochtones traditionnelles ; inégalités structurelles imposées par le régime colonial.

III. Crimes contre l’organisation sociale et politique autochtone

5. Destruction des structures politiques indigènes : Démantèlement des autorités traditionnelles ; imposition d’une administration coloniale racialisée ; exclusion juridique et politique des autochtones.

6. Systèmes juridiques discriminatoires : Code de l’indigénat, législations d’exception ; justice pénale différenciée selon l’origine raciale ou coloniale.

IV. Crimes culturels, linguistiques et identitaires

7. Destruction culturelle et ethnocide : Interdiction ou marginalisation des langues autochtones ; effacement des pratiques religieuses, sociales et symboliques ; réécriture de l’histoire pour légitimer la colonisation.

8. Violence éducative et assimilation forcée : Écoles coloniales visant à produire un «indigène soumis » ; déni de la mémoire collective et inculcation de l’infériorité.

V. Crimes environnementaux et territoriaux

9. Destruction écologique intentionnelle : Accaparement des ressources naturelles ; dégradation des terres agricoles, forêts et écosystèmes ; rupture du lien spirituel et économique au territoire.

VI. Crimes mémoriels et continuité coloniale

10. Crime de négation et d’impunité : Négation officielle des crimes coloniaux ; absence de reconnaissance, de réparation et de justice ; criminalisation de la mémoire autochtone.

VII. Crimes de guerre à effet prolongé

11. Les mines antipersonnel des barrages frontaliers (lignes Morice et Challe) : Mise en place massive de champs de mines le long des frontières algéro-tunisienne et algéro-marocaine (1957-1962) ; maintien de ces mines après l’indépendance, refus de livrer les éléments techniques nécessaires au déminage, causant pendant des décennies la mort de civils, des mutilations irréversibles et une insécurité durable des terres agricoles.

VIII. Crimes nucléaires coloniaux

12. Explosions nucléaires françaises en Algérie (1960-1966) : Les explosions atmosphériques et souterraines à Reggane et In Ekker, et l’exposition délibérée des populations civiles, de soldats algériens et africains, sans information, protection ni suivi médical. Caractéristique aggravante : la poursuite des explosions après l’indépendance, en vertu d’accords inégaux. Ce qui a engendré une contamination radioactive durable des sols, de l’eau et des corps, provoquant une transmission intergénérationnelle des pathologies.

PARIE III : LA RESPONSABILITÉ ET LES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION

Le texte de la partie III, la responsabilité et les instruments d’exécution, ne définit pas correctement la responsabilité juridique des crimes de la colonisation en Algérie. Les réparations exigées ne correspondent que partiellement — et de manière imprécise — à la nature des crimes décrits.

Le texte affirme la responsabilité de l’État français sans la déterminer juridiquement. Il ne répond pas à la question de savoir en quoi le gouvernement actuel ou futur serait responsable de crimes commis au XIXe siècle, ni comment justifier la rétroactivité de la responsabilité de l’État.

Dans l’article 8 : « L’État français assume la responsabilité juridique de son passé ». Alors que, dans le corps du texte, on a souvent désigné le gouvernement français comme responsable juridique, voilà qu’on lui substitue l’État français ; il y a donc nécessité d’uniformiser la désignation de la partie responsable. En outre, l’article est déclaratif : il ne désigne ni la nature de la responsabilité (internationale, pénale, civile, étatique), ni les faits générateurs (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, spoliations, disparitions forcées), pas plus qu’il ne désigne la base normative (droit international coutumier, conventions, principes généraux) qui fonde cette responsabilité. Comment, dès lors, peut-on faire découler des réparations d’une responsabilité non qualifiée ?

Reprenant sans doute une affirmation du président de la République, selon laquelle l’Algérie n’est pas demanderesse de réparations, le texte est coincé entre le refus de parler de réparation et la nécessité d’en exiger au moins pour certains actes, notamment ceux concernant les victimes des mines antipersonnel et des explosions nucléaires.

Dans l’article 9, il est affirmé : « L’État algérien met en œuvre tous les moyens et mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre garantissant la reconnaissance et les excuses officielles de la part de l’État français pour son passé colonial.» Les excuses officielles et la reconnaissance des crimes exigées de la France relèvent de la responsabilité morale et politique de l’État français, et non d’un mécanisme juridictionnel direct de l’Algérie. On ne peut pas juridiquement « exiger » des excuses qui relèvent des pouvoirs exclusifs de l’État visé.

L’article 10 affirme : « Une indemnisation globale et équitable pour tous les dommages matériels et moraux… ». C’est une formulation juridiquement fragile, car une « indemnisation globale » est contraire à la logique du droit international, qui exige la proportionnalité et le lien direct entre le crime et le dommage, ainsi qu’entre les catégories de victimes. En outre, l’expression « dommages matériels et moraux » est trop vague, alors que, dans la définition des crimes, certains sont identifiés de manière précise (nucléaire, mines, disparitions, spoliations). Ils appellent donc à des réparations différenciées, et non à une enveloppe globale indistincte.

Certes, l’article suivant (11), concernant les explosions nucléaires et les mines, est solidement charpenté, mais il présente des faiblesses dans l’absence de qualification explicite, en mélangeant les obligations de réparation (dépollution), le droit à une information efficiente (cartes), le soutien aux victimes (indemnisation individuelle). Il faudrait séparer clairement : la responsabilité environnementale, la responsabilité pénale historique, le droit des victimes.

De manière générale, le texte n’établit pas clairement la responsabilité juridique internationale de la France. Il ne relie pas explicitement chaque crime à un type de réparation correspondant. Il mélange le pénal, le symbolique, le mémoriel, l’administratif. Ces insuffisances ne doivent pas cependant masquer le fait que le texte identifie correctement les grands axes des réparations.

Remarque générale : alors que l’Algérie s’emploie activement, au niveau continental, à promouvoir la criminalisation de la colonisation et à porter la question des réparations, aucune référence n’est faite à ces efforts, ni à la nécessité d’inscrire cette loi dans une stratégie africaine et internationale de judiciarisation du colonialisme.

La loi criminalisant la colonisation est un texte nécessaire, opportun et symboliquement indispensable pour donner un cadre juridique et éthique à la décolonisation des esprits, des savoirs, des pratiques sociales. Voilà pourquoi il exige la contribution de tous à son élaboration, en évitant toute précipitation préjudiciable.