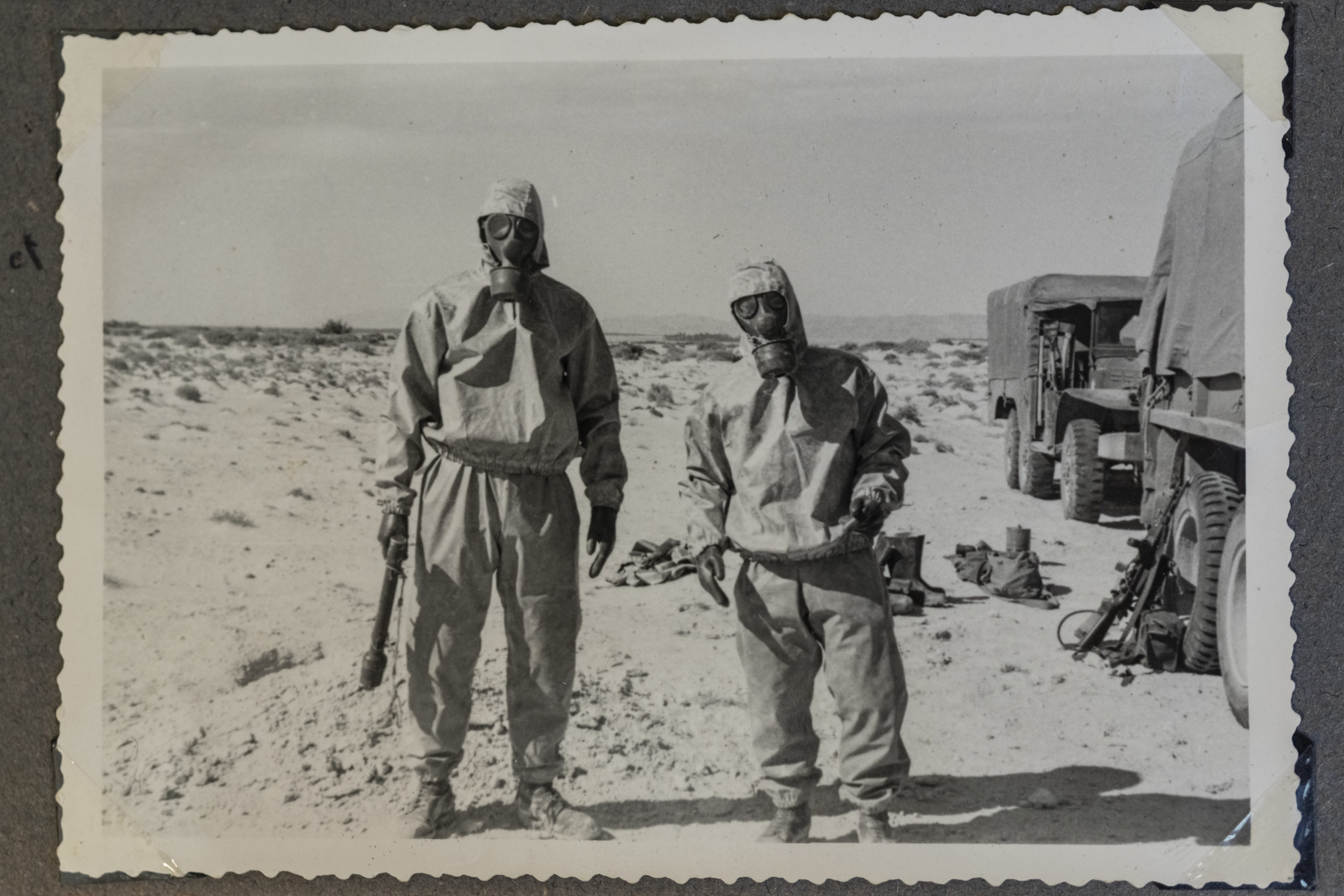

C’est une guerre dans la guerre. Une guerre menée dans l’ombre, dans les replis de la montagne, dans les profondeurs invisibles des grottes et des silos. De 1956 à 1962, au cœur de la guerre d’indépendance, l’armée française a utilisé des armes chimiques pour neutraliser les combattants de l’Armée de libération nationale (ALN), réfugiés dans les cavités naturelles ou aménagées. Asphyxiés, brûlés, enfumés, les maquisards n’avaient souvent d’autre choix que de mourir dans le silence des entrailles de la terre.