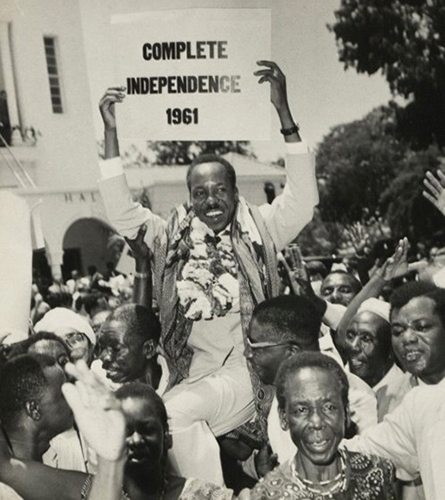

Peut-on dire d’un mot en reprenant les propos de Chinua Achebe, que la post-indépendance du continent a été « une phase nouvelle et terrifiante » lors de laquelle les intellectuels ont découvert que les promesses de l’indépendance étaient « dénuées de substance » ?

Je distingue pour ma part décolonisation et indépendance. Bien sûr, la démocratie – est-il besoin de le dire ? – suppose la souveraineté. Mais la décolonisation déborde largement l’accession à la souveraineté. Elle est à entendre comme une grande transformation : politique, économique, sociale, culturelle au bénéfice de tous, sauf à se confondre avec l’oligarchie coloniale.

En ce sens, la décolonisation est justement ce qui peut délivrer les êtres humains de la crainte, sentiment social corrosif qui porte atteinte à la santé physique et mentale. Comme on a pu l’observer dans de très nombreux cas, la crainte – en particulier la peur de perdre la vie – fait émerger des pathologies psychiques qui peuvent également se manifester physiquement. L’inquiétude et l’angoisse de pas savoir de quoi le lendemain sera fait et lutter pour sa survie a bien sûr, aussi, des incidences sur la santé. C’est une définition de la précarité.

La santé, autrement dit la qualité de la vie humaine, est, en matière de décolonisation, prééminente. Impossible d’envisager ensemble démocratie et décolonisation sans avoir la « volonté de puissance » en tête, le pathos ou l’affect. La politique, chez les gouvernés, est en effet le règne des affects passifs. Tristesse, haine, crainte, pitié, espoir, désespoir, indignation dominent.

Dans les pays post-impériaux et pays postcoloniaux, la décolonisation n’a pas, dans les deux cas, la même teneur ni la même consistance. Schématiquement, côté post-impérial, la décolonisation consiste en la renonciation aux privilèges – volontaire ou forcée –. Elle ne peut s’accompagner, subjectivement, que d’un renoncement car il s’agit de se défaire de son propre impérialisme, celui qu’on exerce, collectivement et donc aussi individuellement. On voit bien que la décolonisation, ici, loin d’être un champ des possibles, apparaît comme une épreuve, celle de l’égalité.

Du côté postcolonial, c’est sensiblement différent. Il ne s’agit pas d’avoir mais d’être. Il s’agit, après l’infériorisation forcenée, de l’égalité en être. Se décoloniser en effet, c’est retrouver, matériellement et symboliquement, la saveur de soi (l’expression est de Césaire). C’est donc se défaire d’un passé toxique et de structures qui collent à la peau. Il s’agit là de se détacher et de se libérer d’un impérialisme subi – passé et présent, impérialisme d’un présent continué.

C’est bien pour cela, mais de la mauvaise manière, que certains dirigeants, sinon tous, optent pour un impérialisme agi – au sens même du passage à l’acte et de la transgression –. Ils choisissent la complicité, comme si le partage de la domination était une sortie de la domination. Comble de l’aliénation, c’est bien connu. Ce sont des sujets de roman.

Un fossé sépare les critiques démocratiques de la démocratie des critiques antidémocratiques de la démocratie, lesquelles sont nombreuses, et persistantes. Partout. La délibération nuirait à l’action, le pluralisme ferait obstacle à l’unité, la liberté d’opinion porterait atteinte à la sécurité, la liberté de la presse et de l’information – pourtant essentielle – serait dangereuse, l’efficacité serait mise en péril par les compromis politiques etc etc. C’est bien connu : le secret est l’ennemi de la démocratie. Et pourtant, « l’État, c’est moi » est, d’une certaine façon, une formule qui a perduré bien après l’absolutisme monarchique, et bien au-delà du continent africain.

La personnalisation du pouvoir est également corrélative des coups d’États, si nombreux au lendemain des indépendances africaines. La confusion du politique et du militaire, en effet, se déploie généralement en temps de guerre, et confond victoire politique et victoire militaire. En réalité, il existe des paix sans victoire. En outre, nombre de victoires militaires sont des défaites politiques. La confusion du politique et du militaire peut également prévaloir en temps de paix et placer le bellicisme au-dessus de tout, comme si le recours aux armes et à la violence physique avait jamais été une solution politique à l’intérieur des frontières comme à l’extérieur.

Pour le dire autrement, il n’y a de démocratie que dans le partage de la parole. Et donc, par là, dans l’acceptation, par principe, de la critique. La critique des gouvernants par les gouvernés. Or la critique est généralement refusée par ceux qui confondent gouverner et commander, décider et ordonner. Elle est foncièrement empêchée par l’argent – dont la vocation n’est que de produire des intérêts – et par toutes les formes de prostitution politique qu’on nomme ploutocratie, ou kleptocratie, et qu’on observe à l’échelle mondiale.

En effet, soit l’argent mène au pouvoir (au nord) soit le pouvoir mène à l’argent (au sud). Une démocratie ne s’entend donc, au sens véritable, que comme une indépendance – évidemment relative – à l’égard des puissances, ce qui suppose une commensurabilité de l’inégalité sociale.

Les mirages de l’État postcolonial

L’importation sans transition de l’État-Nation dans les pays nouvellement indépendants est celle d’un package d’institutions théoriquement bien connues des élites mais pratiquement inconnues – si ce n’est sur un mode oppressif – de la majorité de de la population. Une espèce « d’usine clé en main » politique qui a fait pendant aux exportations et impositions du capitalisme industriel extractiviste « clé en main » auquel beaucoup croient encore aujourd’hui.

De ce fait, la rupture ne fut pas une véritable séparation. La colonie ne s’est pas dissipée du coup de baguette magique avec l’indépendance politique. Du fait du « passé intermédiaire » c’est-à-dire du passé colonial du continent – l’expression est de Jacques Berque – qui a imposé son empreinte coloniale anti-démocratique, la démocratie élective est, en Afrique, une sorte de création ex nihilo. C’est remarquable. Le « présent intermédiaire » dans lequel nous nous trouvons est marqué, qui plus est, par le néo-libéralisme et l’ensauvagement économique du monde, et le recours massif, globalement, au travail forcé. Il est marqué, jusque dans le nord global, par une brutalisation accrue des rapports politiques.

Il s’agit alors, à l’intérieur de frontières tracées par le crayon colonial plus que par le passé partagé, d’organiser politiquement et institutionnellement, économiquement et socialement, l’exercice d’une liberté des un avec les autres et non des un contre les autres.

Le conflit est en effet au cœur de la démocratie, non son opposé. Avec le conflit, on entre dans les entrailles de la politique et de la société. Car les intérêts sont toujours divergents. Démocratie s’entend donc d’une mise en forme institutionnalisée du conflit – qui, sans ce dispositif, laisserait les sociétés concernées sombrer dans le crime, la violence et les règlements de compte, soumises aux régimes les plus autoritaires qui soient. En ont témoigné les guerres civiles, les assassinats d’opposants ou de rivaux politiques ou de journalistes, entre autres, présentés, par les gouvernements, comme des entraves au gouvernement.

En outre, dans ce présent intermédiaire, le mythe de l’arriération, masque colonial de la réalité d’une profonde inégalité économique, sociale et politique, a subsisté longtemps, transformant, d’une certaine façon, les élites cultivées en pseudo avant-garde de la démocratie, sans voir l’ombre de l’aristocratie planer sur les esprits, ombre portée par les ailes de « l’évolution ». L’Afrique, en effet, a été définie mais s’est aussi définie elle-même par son « arriération » intellectuelle et par son « sous-développement » économique.

La démocratie, comme chacun sait, est un idéal de gouvernement comme le libéralisme une utopie du capitalisme. Libéralisme politique d’un côté, libéralisme économique de l’autre. La concurrence partisane loyale, respectueuse des principes et des règles, est considérée, in abstracto, comme la base de tout gouvernement possible et comme la seule possibilité d’un évitement du conflit armé. Implicitement, cette conception préside à nombre d’analyses factuelles produites sur les pays du continent africain, dénoncés régulièrement pour leurs vices et leurs failles démocratiques. Ces failles engendrent crainte, colère, tristesse, sentiment d’impuissance (passions tristes).

De très nombreuses études rapportent ainsi les cas d’élections non-libres. C’est une contradiction dans les termes. En un mot, la fraude électorale est largement d’usage. Sa réduction dépend d’un ensemble d’institutions solides, indépendantes, autrement dit reposant sur la séparation des pouvoirs, qui n’existe pas pour l’instant, de façon effective, sur le continent africain, d’autant moins que les indépendances n’y sont même pas, en général, centenaires.

De façon générale, la sûreté, c’est-à-dire la confiance en l’État, est toujours conditionnée par le respect du droit par l’État, seul à même d’assurer une sécurité juridique et administrative, ce qui nécessite les institutions ad hoc. Or, empiriquement parlant, la démocratie, comme l’État de droit sans lequel elle est dépourvue de toute consistance réelle, s’inscrit dans une histoire longue, non dans un temps court.

Comment, alors, le Léviathan, autrement dit l’État, peut-il devenir un État de droit ? Résister à l’État est indispensable. C’est un exercice démocratique de la citoyenneté. Il demeure difficile. Et périlleux. Mais nécessaire.