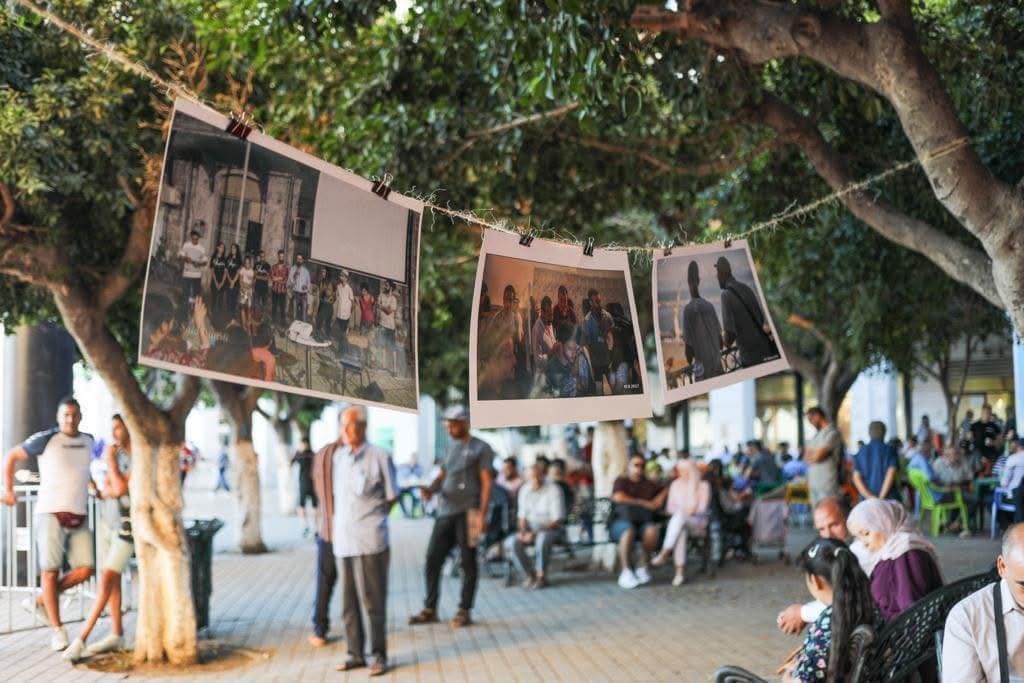

Depuis vingt ans, chaque mois de septembre, les Rencontres cinématographiques de Béjaïa (RCB) font ce miracle : placer le cinéma au centre de toutes les conversations, comme si plus rien d’autre ne comptait. Pas de tapis rouge, juste l’essentiel : les films, ceux qui les font, et ceux qui les regardent.