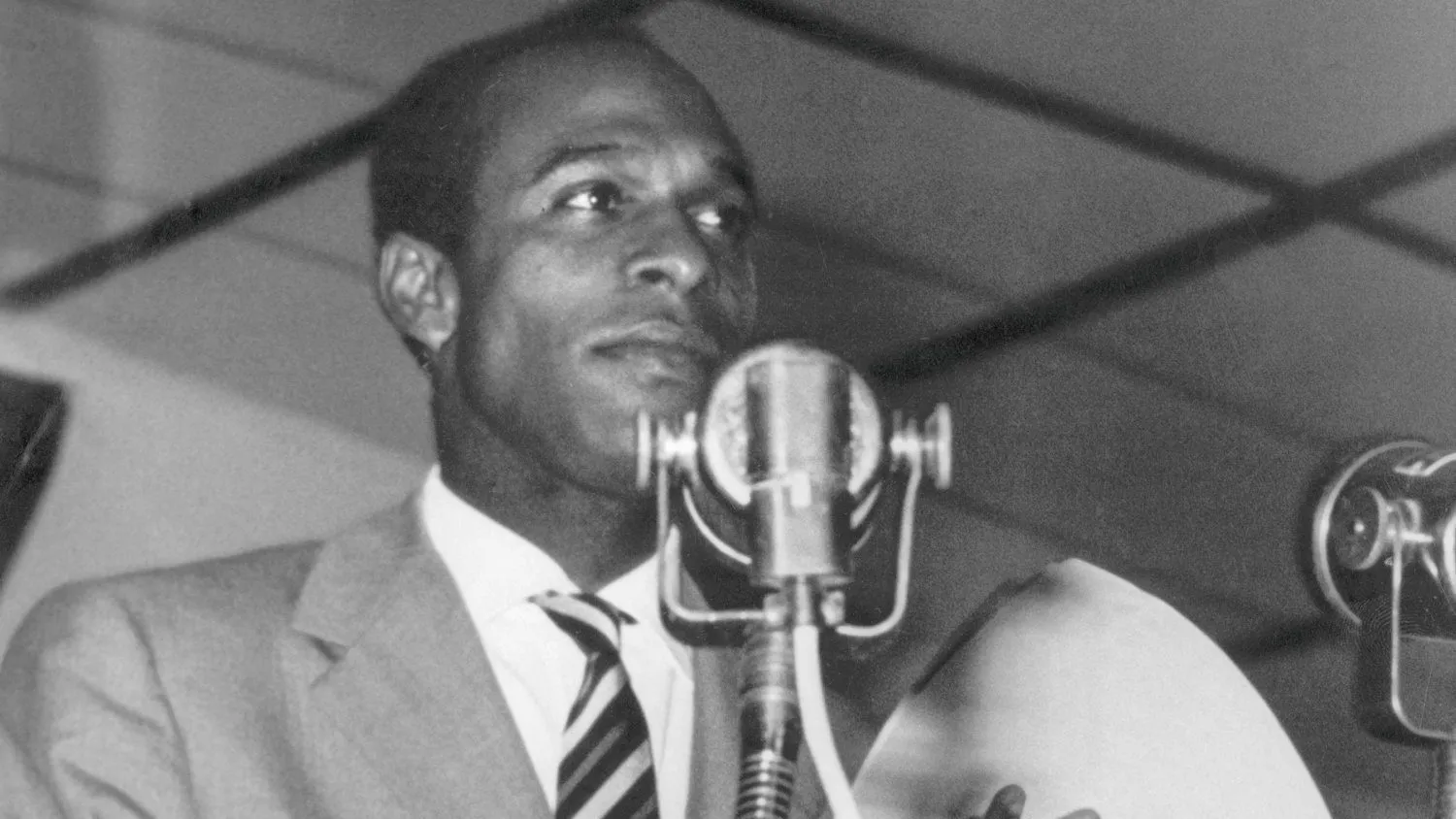

Il n’est jamais aisé de célébrer un penseur sans trahir la force de ses idées. Frantz Fanon, dont nous marquons cette année les cent ans de naissance, n’est pas une figure que l’on commémore comme un totem, mais une présence vive qui a fait de sa vie le témoignage le plus radical de son engagement. Son œuvre est une pensée en action qui a fissuré l’ordre du monde colonial.