La carte de séjour de 10 ans

Sur la période allant de 1970 à la fin des 1990, Rachida Brahim a recensé 731 cimes racistes (agressions, homicides et attentats) dont la moitié des cas pour la seule décennie de 1970.

Privés de droits syndicaux et d’accès aux minimas sociaux, c’est à partir des marges que les travailleurs immigrés nord-africains ont organisé la riposte. Aidés et encadrés par des réseaux de solidarités, ils sont parvenus à imposer la question de leurs droits dans le débat public.

Mustapha Mohammedi se souvient encore de ce moment décisif qui a orienté son engagement en France. Après sa mésaventure place Charles de Gaulle, il se rend à Aix-en-Provence où il fera la rencontre de militants antiracistes qui tenaient des stands avec des panneaux dénonçant les expulsions du pasteur suisse Berthier Perregaux et du militant au service des travailleurs arabes Mohamed Laribi. C’était essentiellement des Maghrébins soutenus par des militants réunis au sein de l’Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) qui est un nid de l’extrême gauche.

Dans ce paysage post-68, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA), issu du Comité Palestine, tenait figure de leader pour les travailleurs immigrés et il est pour beaucoup dans l’impulsion de la lutte à partir des marges.

Le MTA sensibilisait contre le racisme et accompagnait les grévistes de la faim qui réclamaient leur régularisation au moment où ces travailleurs immigrés n’étaient pas assez soutenus par les représentations diplomatiques de leurs pays respectifs, ni reconnus par les syndicats français. « Il ne faut pas oublier que c’est la CGT qui a inventé le slogan ‘‘les Arabes viennent voler le pain des Français’’», rappelle Morad Ait-Habbouche.

Le MTA organisait des ateliers et des activités culturelles engagées, distribuait des tracts pour dénoncer les crimes racistes et recensait les victimes de violences. « Dès 1973, le MTA a dénoncé la responsabilité de l’État français dans la violence raciste et l’impunité dont elle jouit, considérant que sans enquêtes policières, il n’y aurait forcément pas de procès à hauteur des faits », expose Rachida Brahim.

Il n’y avait pas une réelle politique d’accompagnement de la main-d’œuvre algérienne exportée en France via l’ONAMO. Or, quand le MTA optait pour des manifestations, l’Amicale des Algériens en Europe préférait éviter les confrontations. Hocine Adou nous explique ce décalage en ces termes : « La centralisation de la décision au temps du parti unique limitait les possibilités d’agir pour une structure comme l’Amicale. Cela freinait les initiatives et efforts déployés par ceux qui étaient sur place en France ».

En tout cas, les travailleurs immigrés étaient décidés à porter leurs revendications eux-mêmes. Ils prenaient la parole et agissaient.

« Après l’assassinat de Lounès Ladj et l’attentat du consulat à Marseille, les travailleurs se sont donnés le mot d’ordre d’une grève générale qui a duré 48 heures dans la région PACA et 24 heures au niveau national. Cela a été une véritable surprise pour les syndicats et les amicales qui ont tout entrepris, en vain, pour torpiller ces grèves. Ils se sont retrouvés face à un mouvement organisé, mobilisateur basé sur des coordinations dans les grandes villes », nous raconte Mustapha Mohammedi.

En 1983, un groupe de jeunes issus de l’immigration a entrepris de faire Marseille-Paris à pied. C’était « la Marche pour l’égalité et contre le racisme » plus connue sous l’appellation expressive « la marche des beurs ». 100 000 personnes ont marché sur la capitale et dit non au racisme, à la discrimination et à la relégation sociale. Une délégation de huit personnes est reçue à l’Élysée par François Mitterrand, la carte de séjour de 10 ans voit le jour.

L’écho de Gabriel Domenech

De la loi du 01 juillet 1972, dite « loi Pleven », qui a créé les délits spécifiques d’injure, de diffamation à caractère raciste ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, à la loi du 3 février 2003, dite «loi Lellouche», relative à l’aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, le chemin a été long.

Or, la sortie du déni de réalité est tout aussi difficile. La prise en charge, juridique ou sociale, des violences racistes demeure lourde. « La première violence se déroule dans un cadre interpersonnel et touche d’abord à l’intégrité physique de la personne. Elle s’incarne dans le coup porté à un individu en raison des préjugés que l’on entretient à son égard. La seconde violence a lieu à l’échelle institutionnelle et porte davantage un coup psychique. Elle est une conséquence du traitement pénal qui ignore la nature raciste des crimes jugés », analyse la sociologue Rachida Brahim.

Aujourd’hui, l’on se rend compte qu’Éric Zemmour se fait l’écho de ce qui se disait dans les années 1970. « Tout ce qui s’est passé en 1973 n’a finalement jamais été purgé. Cela ressort aujourd’hui. Jamais la France ne s’est positionnée vraiment contre ces actes racistes. Quand on écoute Éric Zemmour à propos des migrants et des musulmans, on entend Gabriel Domenech sur les Algériens de l’époque. Et, l’on voit surgir sur beaucoup de plateaux télé des Gabriel Domenech et des néoconservateurs qui viennent distiller cette haine de manière très décomplexée », regrette Morad Ait-Habbouche.

Il est des mémoires qui ne sont pas faciles à transmettre et qui ont du mal à trouver une place dans le roman national. Si aujourd’hui, les questions mémorielles liées à la guerre d’Algérie continuent d’agiter l’opinion publique des deux côtés de la Méditerranée, les violences racistes qui ont ciblé la migration algérienne après l’indépendance en France sont encore moins connues.

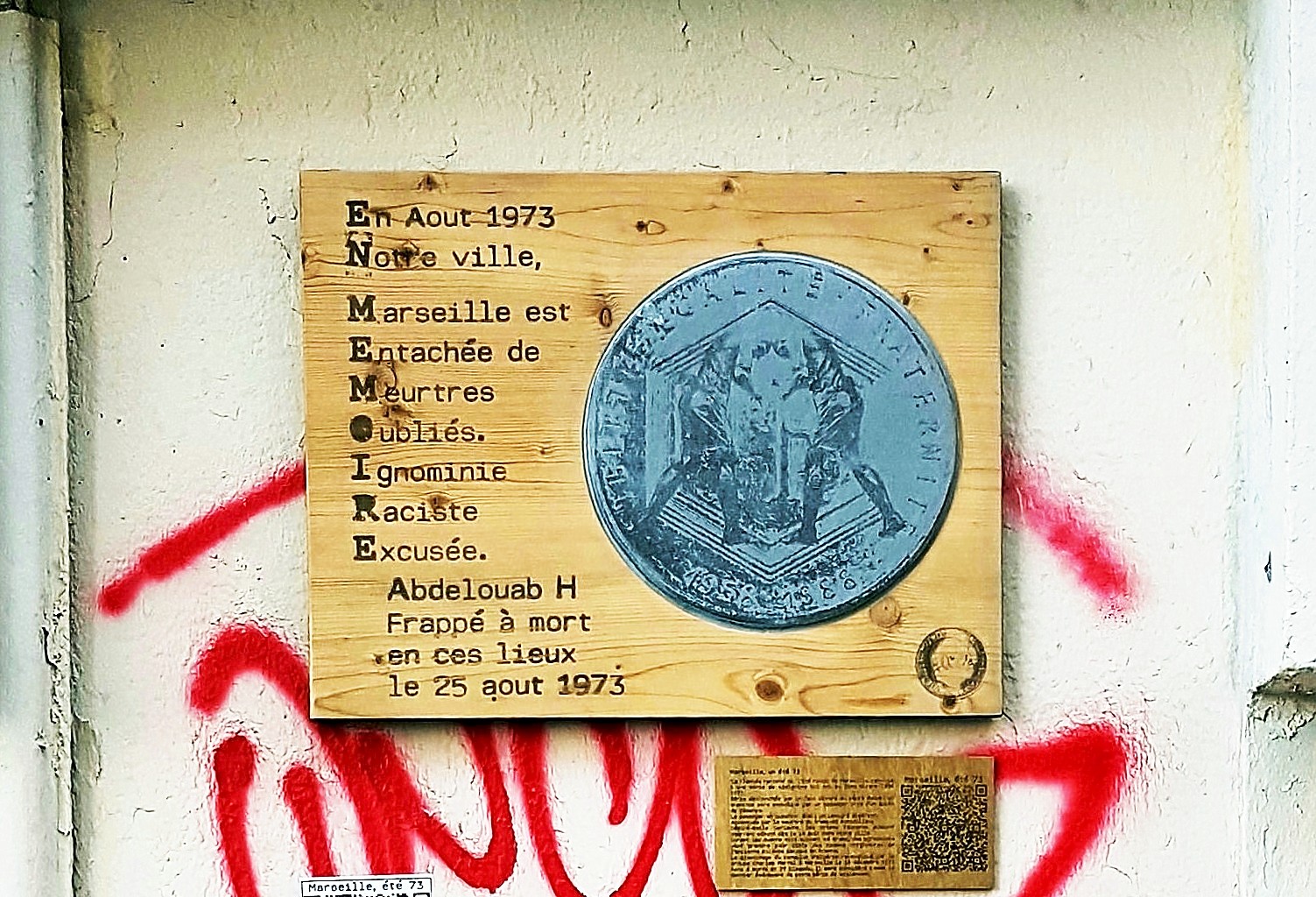

En octobre 2019, l’artiste de rue Gozo a pris l’initiative de poser des plaques commémoratives dans des endroits où des victimes des « ratonnades » ont trouvé la mort à Marseille. Onze plaques dont une destinée au chauffeur de bus qui a été tué par le déséquilibré algérien.

« C’est très intime pour moi. Mes parents sont arrivés en 1973 à Marseille et ils ne m’ont jamais parlé de cette période. J’ai l’ai appris dans un reportage diffusé par Canal+ (Marseille 73, la ratonnade oubliée). Cela m’a touché. C’est une histoire qui m’a parlé. J’ai trouvé injuste qu’aucune justice n’eût été rendue à ces hommes, assassinés sans aucun témoignage de respect. Il m’a semblé plus juste de célébrer leur mémoire », explique l’artiste.

Il est toujours difficile de travailler sur cette période charnière dans l’histoire de l’immigration algérienne en France. Les zones d’ombres sont nombreuses et beaucoup de sources d’information restent frappées du délai d’incommunicabilité ou du sceau secret défense.